執筆者 華僑J | 10月 17, 2025 | ビジネス日記

「会社の歯車になってませんか?」 この一言に、少しでも不安を感じたなら── 今すぐ“必要とされる人”の設計を始めるべきです。 AIの普及により、2025年以降、 日本では労働人口の約半分が職を失うと言われています。 この現実の中で生き残る方法はただ一つ。 “必要とされる人”になること。 そのために持つべき視点は3つあります。 ① リスクを負える人になるか、価値ある人になるか。 起業に必要なのは、スキルでも資金でもない。 “リスクとの向き合い方”です。 まだそれが難しいなら、 “代替不可能なサラリーマン”を目指すことが第一歩。 ②...

執筆者 華僑J | 10月 16, 2025 | ビジネス日記

うまくいかない人の共通点。それは「余白」がないこと。 考える前にしゃべる。焦って動く。 常に何かに追われてるような人は、失敗の確率が高い。 本当に強い人は「間(ま)」を持ってるんです。 一呼吸置く。 一瞬、止まって俯瞰する。 その“間”があるだけで、人生もビジネスも精度が変わる。 間がある人は、感情に流されない。 余裕がある人は、チャンスを逃さない。 待てる女は美しい。 待てる男は信頼される。 せかせかした人に、大きな仕事は任されない。 勘違いしないでください。 「余裕がある=お金がある」じゃない。...

執筆者 華僑J | 10月 15, 2025 | ビジネス日記

頭が悪い人の特徴? 結論を出すのが遅い。これに尽きる。 たとえ知識があっても、論理的に考えてるつもりでも、 結論が遅い人は、結果が出ない。 なぜなら 動かない時間」に、全部のチャンスが消えていくから。 仕事ができない人は、こう言います。 「ちょっと考えます」 「一旦持ち帰ります」 「もう少し情報を整理してから…」 一見、丁寧そうに見えるけど、 現場では“止まってる人”に価値は生まれない。 逆に、仕事ができる人はこうです。 「まずはこれで行きましょう」 「とりあえず試して、ダメなら戻します」 「完璧じゃなくても、今出せる最速を出す」...

執筆者 華僑J | 10月 14, 2025 | ビジネス日記

「仕事ができない人って、どんな人ですか?」 よく聞かれるけど、答えはめちゃくちゃシンプル。 “思考が重い人”です。 どれだけ優秀でも、 どれだけ知識があっても 思考が重いやつは、仕事が遅い。結果が出ない。チームが止まる。 じゃあ「重い思考」って何か? ・やる前から「リスクは…」って喋る ・5行で済む話を、50行でまとめる ・迷ったまま、動かない 逆に、仕事が速くて成果出す人って、 “一撃で決める人”です。 「一旦やってみて、修正しながらいきましょう」 「それって、悩むほどの話じゃないよね」 「今の時点でベストを、まず出そう」...

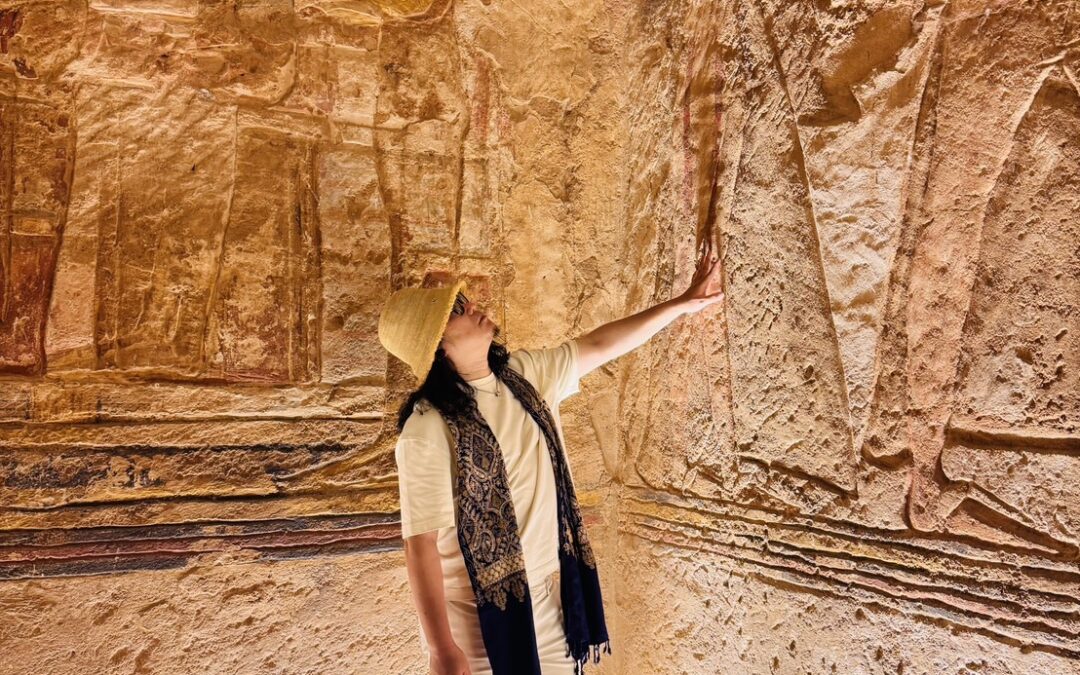

執筆者 華僑J | 10月 13, 2025 | ビジネス日記

「30歳までに“自分の名前で稼げてない人”、 この先ずっと“誰かの指示で動く人生”になります。」 厳しいけど、事実です。 会社がどうとか、経済がどうとか関係ない。 あなたが、“自分で価値を生み出す経験”を持っているか。 これだけで、その後の人生は別ルートに入ります。 30歳までにやるべきことは、1つだけ。 「自分の責任で、ゼロから1円を生み出す力を体に刻むこと」 会社の看板じゃなく、自分の名前で。 上司の判断じゃなく、自分の決断で。 副業でもいい。小さくてもいい。 でも、自分の力で誰かの問題を解決して、お金を得る。...